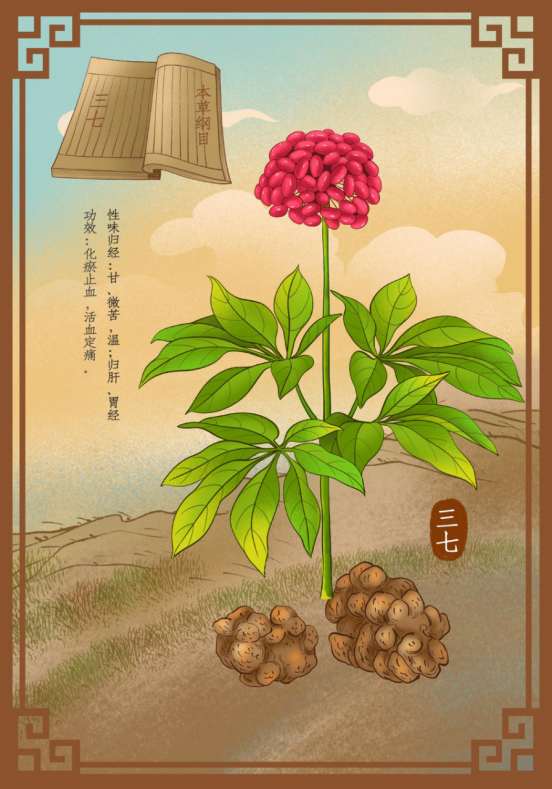

提及三七,这味在中医药领域占据重要地位的名贵药材,其名字的由来与本草记载中的演变,藏着数百年的药用智慧,而道地产区的独特环境,更造就了它的卓越品质。明代医学家李时珍在《本草纲目》中首次明确收录三七,称其“味微甘而苦,颇似人参之味”,并详细记载了其“止血,散血,定痛”的功效,将其用于金疮、杖疮等外伤出血病症的治疗,为三七的药用价值奠定了理论基础。到了清代,《本草从新》《本草纲目拾遗》等著作进一步补充了三七的应用场景,如《本草从新》提及三七“能破血,亦能止血”,强调其在瘀血阻滞、出血不止等症中的双向调节作用,使三七的药用认知逐渐完善。

三七来源于五加科人参属植物三七的干燥根及根茎,拉丁文名称为 Panax notoginseng(Burk) r. H. Chen

“noto”一方面意思“非人参”,一方面意思“南繁人参”,自古以来其传统用药部位为根,后来增补了根茎,这一点与人参也是配套的。三七有众多别名:山漆、金不换、血参、参三七、田三七、田七、田漆、滇三七、早三七等。

一、名称由来

其一:从种植年限方面看,民国《马关县志》载:“三七者,必种后三年始成药,七年乃完气(人参属植物长到三年才开花结果,三年才能长成一株完整的植物,人们认为三七要种到七年功效才是最好的)。

其二:从外观形状上看,三七每种一年,茎上产生一道节子,每张叶子多为五小片至七小片(人参属植物轮生茎顶的掌状复叶,人参的复叶为五枚,三七的复叶为五到七枚)。成药的三七茎上都有三道节子,其叶也以七片者居多。因此,从外观上看,三七茎叶的形状具有“三道节子七片叶子”的特征。

其三:从栽种与收成的比例来看,三七病害繁多,十分难种。古人种三七艰辛无比,收成时多数是三分收获,七分损失。

其四:从生长条件方面看,三七生长在三分潮湿七分干燥的土壤中,外部环境又需三层阳光七层阴。

云南当地流行着一首歌决,很好的反映了三七的生长和药用特点:

羞对烈日棚下站,青枝绿叶似莲台;苦练三年结硕果,笑迎秋风戴红冠;堪与同行来比试,六招胜过北人参;时珍早把迷津指,苗药来比高峰攀。

二、本草沿革及道地产区

三七本草记载的并不算早,始载于《本草纲目》,曰:“其叶左三右四,故名,又曰:“本品山漆,谓其能合金疮,如漆粘物也,此说近之,金不换,贵重之称也”。李时珍谓:“生广西南丹诸州番峒深山中”。《药物出产辩》:“产广西田州为正地道”。近日云南多种,亦可用。因此对三七道地性的记载最早是没有云南的,最早起于民国时期。

从地理环境上来看,广西田州这一片紧紧的接在云南文山这一片区域的。

现在三七的产地较为广泛,主产于云南、广西,长江以南各省以及越南北部等地亦有栽培。广西的靖西、德保、凌云、那坡。云南的文山州:文山、砚山、马关、广南、西畴、麻栗坡、富宁、邱北。

近年来,文山州乃至整个云南省种植三七占全国总产量的95%以上,保持着全国最大的种植面积和最高的产量。

第三次资源普查时国家发布了道地药材区划图,其中云南和广西为最适宜区域,适宜区域较广包括了两广地区。2003年国家质量监督检验检疫总局正式发布《原产地域产品标准(文山三七)》。这是中国第一个获得原产地域产品保护的中药材国家标准。再加上云南三七的产量和种植面积都占有重要地位。云南文山州的三七交易中心称国际交易中心。长期的种植历史也让文山形成了独特的三七栽培技术,从选地、播种到田间管理,都积累了丰富经验,使得文山三七在有效成分含量、外观品质上均优于其他产区,成为国家地理标志产品,也让“文山三七”成为优质三七的代名词。云南三七的种植区域目前除了文山州,已经再向全省扩展,文山州主要在1000米左右的地域生长,正在逐渐往高海拔发展,玉龙山脚,丽江的海拔在2300米以上。

若想让手中的三七真正发挥药用价值,准确辨别其真伪与优劣至关重要,下一篇科普,我们就来详细聊聊如何通过外观、质地等特征,轻松掌握三七的鉴别技巧。